News & Events

お知らせ/会員だより/寄稿一覧を見る

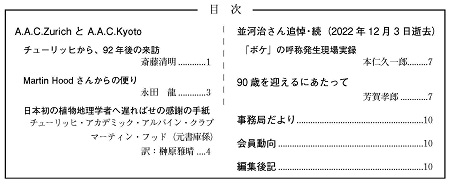

ニュースレター No.107・108

AACK ニュースレター No.107・108(刊行2024年3月)を掲載いたしました。今西錦司・西堀栄三郎、梅棹忠夫

~山の大先輩たちとわたし

『リーダーシップとフォロワーシップ』(未知への挑戦シリーズ②山岳編、発行:西堀栄三郎記念「探検の殿堂」、2023年)より転載

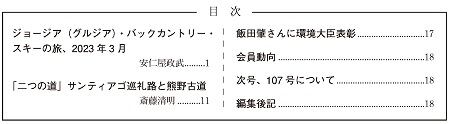

ニュースレター No.106

AACK ニュースレター No.106(刊行2023年10月)を掲載いたしました。飯田肇さんに環境大臣表彰

令和5年度「みどりの日」自然環境功労者として、本会会員 飯田 肇さん(立山カルデラ砂防博物館学芸課長)が、環境大臣表彰を受けました。おめでとうございます。

ニュースレター No.105

AACK ニュースレター No.105(刊行2023年6月)を掲載いたしました。2023年度総会の報告

2023年5月27日(土)、対面とZoomによるウェブ配信のハイブリッドにて、2023年度総会が97名の出席(対面、ウェブ、委任状等を含む)を得て開催されました。2022年度事業報告および収支決算、2023年度事業計画および収支予算、役員改選などの議案が、その席上で承認されました。講演会の資料もご覧いただけます。2023年度総会のご案内

今年度、5月27日(土)13時に開催を予定しています総会につきましては、対面とオンライン開催(Zoom)の併用で予定しております。

ニュースレター No.104

AACK ニュースレター No.104(刊行2023年3月)を掲載いたしました。

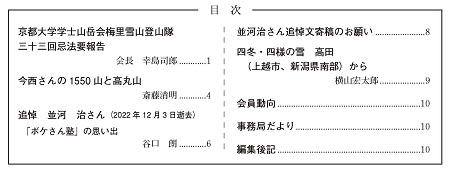

ニュースレター No.103

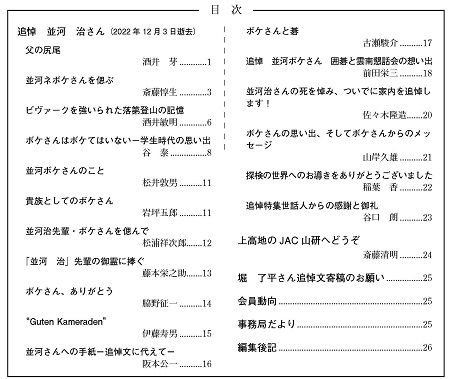

AACK ニュースレター No.103(刊行2022年12月)を掲載いたしました。

ニュースレター No.102

AACK ニュースレター No.102 (刊行2022年9月)を掲載いたしました。

ニュースレター No.101

AACK ニュースレター No.101 (刊行2022年6月)を掲載いたしました。2022年度総会の報告

2022年5月28日(土),対面およびZoomによるハイブリッド形式にて、2022年度総会が過半数の会員の出席を得て開催されました。講演会の資料もご覧いただけます。2022年度総会のご案内

今年度、5月28日(土)13時に開催を予定しています総会につきましては、対面とZoomのハイブリッドで予定しております。

ニュースレター No.100

AACK ニュースレター No.100 (刊行2022年2月)を掲載いたしました。

ニュースレター No. 99

AACK ニュースレター No. 99 (刊行2021年12月)を掲載いたしました。平田和男氏の三周忌追悼登山

2019年10月6日に鈴鹿山系仙ヶ岳で平田和男氏が転落死してから2年が過ぎました。氏を偲んで行った追悼登山には、彼が卒業後も山仲間をつなぐ要だっただけに大勢が集まりました。

ニュースレター No. 98

AACK ニュースレター No. 98 (刊行2021年9月)を掲載いたしました。

ニュースレター No. 97

AACK ニュースレター No. 97 (刊行2021年7月)を掲載いたしました。『梅里雪山 十七人の友を探して』中国語版

本会会員の小林尚礼氏著書『梅里雪山 十七人の友を探して』の中国語版が出版されました。2021年度総会の報告

2021年5月22日(土),Zoom形式によるウェブ配信にて、2021年度総会が過半数の会員の出席を得て開催されました。2021年度総会のご案内

今年度、5月22日(土)14時半に開催を予定しています総会につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大に対処するためウェブ開催(zoom形式)といたします。

ニュースレター No. 96

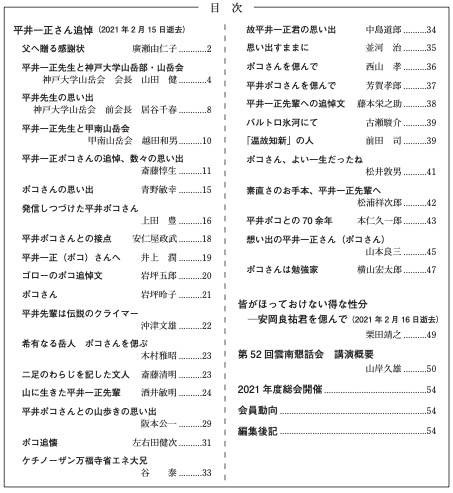

AACK ニュースレター No. 96 (刊行2021年2月)を掲載いたしました。訃報:平井一正さん

本会元理事の平井一正さん(神戸大学名誉教授)が2月15日、89歳で逝去されました。

【会期を12月1日まで延長】梅棹忠夫生誕100周年記念企画展「知的生産のフロンティア」開幕

コロナ禍で延期になっていた国立民族学博物館の企画展「知的生産のフロンティア」が9月3日開幕した。

・梅棹が中学生のときの山行記録「山嶽帳 1933」や山のパノラマスケッチ、アルバム

・モンゴル調査のフィールドノート46冊(今西錦司ノート含む)、偽装して持ち帰った地図や観察記録など

・ヒンズークシ調査の始まりを示す岩村忍から梅棹らに宛てた手紙、車に乗りながらタイプ打ちした旅行記など

・東南アジア調査の資料(フィールドノート、「ドイ・インタノン登山」記事掲載の「調査通信」ほか)

・『知的生産の技術』(1969年)執筆のときのメモ、カード、直筆原稿

など貴重な資料で梅棹流「知的生産の技術」を紹介している。

3万5千点におよぶ梅棹撮影の記録写真、フィールドノートなどの学術資料群が先駆的データベースで楽しめる。

詳しくは国立民族学博物館HP「梅棹企画展」 をご覧ください。

ニュースレター No. 95

AACK ニュースレター No. 95 (刊行2020年12月)を掲載いたしました。

ニュースレター No. 94

AACK ニュースレター No. 94 (刊行2020年9月)を掲載いたしました。チョゴリザ登頂62周年

8月4日は、1958年のチョゴリザ初登頂の日です。登頂62周年を迎えました。登頂者は藤平正夫さんと平井一正さんです。当時の隊員で、平井一正、中島道郎、岩坪五郎、芳賀孝郎、潮田三代治(カメラマン)の5人がお元気です。潮田さんは103歳です。みなさまのご健康を祈念します。登山の詳細はこちらのページをご覧ください。2020年度笹ヶ峰会総会開催について

総会は役員間のオンライン会議で6月13日に開催します。 詳しくは案内をご覧ください。2020年度総会

2020年5月23日に一般社団法人京都大学学士山岳会2020年度総会が開催されました。出席者数107名(はがき委任状と電子参加を含む)で定足数を満たし、議案がすべて承認されたことをご報告します。(事務局)一般社団法人京都大学学士山岳会および笹ヶ峰会の2020年度総会 についてのお知らせ

委任状による議決権行使を強く要請します

シシャパンマ医学学術登山隊30周年

卒寿を迎える斎藤惇生・中島道郎両先生へのお祝いのメッセージ京都大学笹ヶ峰ヒュッテ一時閉鎖のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、京都大学笹ヶ峰ヒュッテを4月24日より一時閉鎖します。その後の予定につきましては改めてHP等でお知らせ致します。ご利用を予定されていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解の程宜しくお願い致します。委員長 竹田晋也

About

京都大学学士山岳会(Academic Alpine Club of Kyoto, 略称AACK)

1931年5月24日、AACKは、ヒマラヤ高峰の初登頂を目指して、 今西錦司氏、西堀栄三郎氏、桑原武夫氏、四手井綱彦氏などの旧制第三高等学校出身者らをはじめ、 浅井東一氏、宮崎武夫氏、伊藤愿氏などの 志を同じくする多くの同志らによって結成されました。

AACKの活動内容

1958年 今西錦司氏、タンザニア第2の高峰メルー頂上にて

1973年 西堀栄三郎氏、ヤルン・カン遠征隊の途中にて

初登頂主義

世界各地での学術調査

山岳および登山に関する学術調査および研究

- ヒマラヤ、カラコラム、チベット、崑崙地域等における登山ならびに学術探検の文献の収集ならびに研究

- 高所登山に関する調査研究

一般社会に対する健全な登山の指導奨励

- 研究会、講習会および展覧会等の開催と講師の派遣

国内・国外における登山および探検に対する企画および協力

- 国内山岳会の海外登山隊ヘの資料提供と協力

- 中国、インド、ネパール、パキスタン、ブータン国内の登山および学術調査

- 遠征基金の運用および管理

- 海外登山・探検助成制度の運用

山岳登山に関する図書・機関誌などの発行

- AACK 時報の編集と発行

- ヒマラヤ学誌の編集・発行への協力

- AACK Newsletter を年4 回編集・出版

- ウェブサイトの運営

目的を同じくする国内および国外の団体との連絡ならびに情報の交換

- 各国山岳会との交流を深め、これらの登山関係者との親善に貢献

Presidents

AACK会長郡場 寛

1931.5 ~ 1932木原 均

1932 ~ 1958.1桑原 武夫

1958.1 ~ 1963.5今西 錦司

1963.1 ~ 1967.5多田 政忠

1967.5 ~ 1972.5四手井 綱英

1972.5 ~ 1976.5近藤 良夫

1976.5 ~ 1987.5堀 了平

1987.5 ~ 1993.5高村 奉樹

1993.5 ~ 1997.5上尾 庄一郎

1997.5 ~ 2003.5木村 雅昭

2003.5 ~ 2007.5上田 豊

2007.5 ~ 2011.5松林 公蔵

2011.5 ~ 2015.5松沢 哲郎

2015.5 ~ 2020.2幸島 司郎

2020.2 ~

Sasagamine Hütte

笹ヶ峰ヒュッテ

笹ヶ峰ヒュッテは 新潟県妙高市・標高1300メートルの高原にあって、まわりを妙高山(2,454m)、火打山(2,462m)、黒姫山(2,053m)などの山々に囲まれたヒュッテです。 1928年に京都大学山岳部の先輩が私財で建てた山小屋が、1999年に木造3階建の現在の姿に改築されました。 夏は涼しく、秋は紅葉が見事です。360度展開する山々・森や林をながめ、鳥のさえずりに耳をかたむけていると、桃源郷の仙人にでもなった気分です。 山岳部員の登山訓練や、山岳スキー練習の基地として利用されています。 また、夏に約2週間・秋に10日間、一般にも開放しています。

関連組織

AACKと関連の深い4団体をご紹介いたします

ヒマラヤ学誌

Himalayan Study Monographsヒマラヤ遠征で得た知見を学術研究に還元する場として1990年に創刊された学術雑誌です。 AACK一部有志により構成された、京都大学ヒマラヤ研究会(The Assosiation for the Studies of Himalaya Kyoto University, 略称ASH)が発行しています。現在では、ヒマラヤの枠を超えてフィールドサイエンスに立脚する文理・融合の研究論文や特集を掲載する査読学術誌として継続されています。 2014年から、京都大学ブータン友好プログラムと京都大学霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院の支援を受け、バックナンバー全文が 無料でご覧いただけるようになりました。

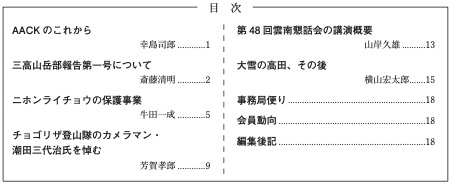

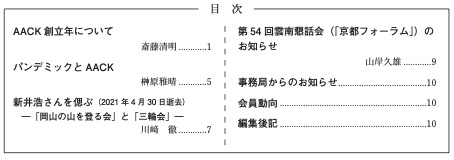

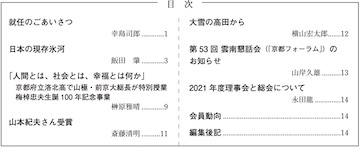

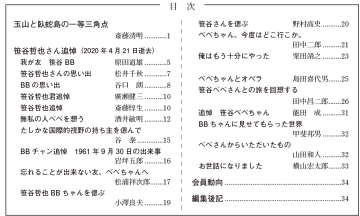

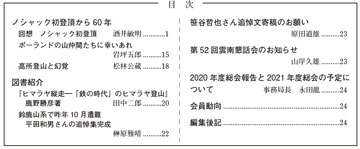

目次を開く